こんにちは京谷です。

第4回ゴルフコンペのお知らせです!

今回はハローコンペ初会場の「協和ゴルフクラブ」で行います。

ホーム > コーチブログ

こんにちは京谷です。

第4回ゴルフコンペのお知らせです!

今回はハローコンペ初会場の「協和ゴルフクラブ」で行います。

田中です。

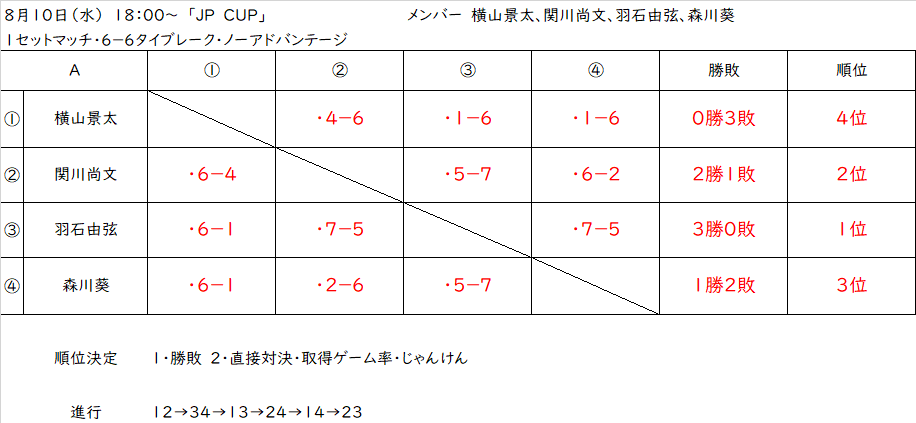

今日は第4回JPCUPが開催されました。

優勝は羽石由弦くん 準優勝は関川尚文くんでした。

田中です。

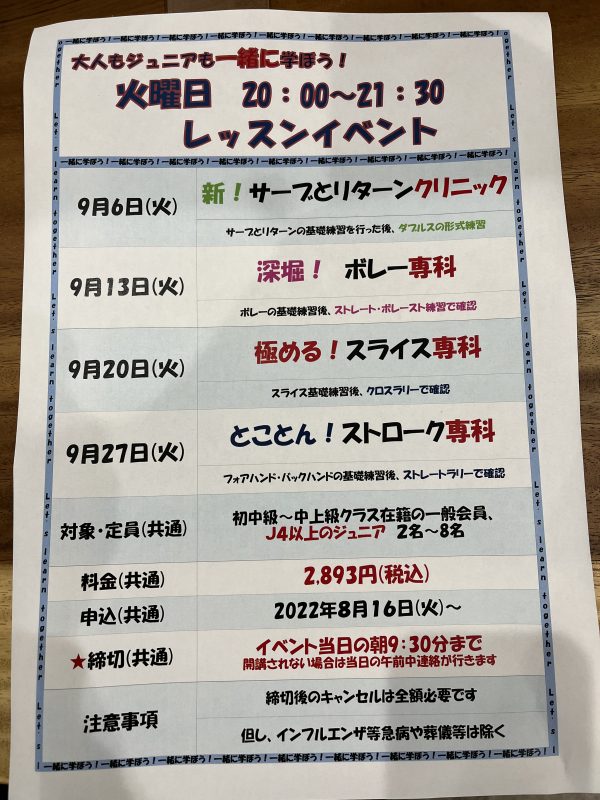

9月の火曜日ナイターイベント内容です。9月から締切が当日の朝9時30分までになりました。万が一開催出来ない場合は当日の午前中に連絡させていただきます。

田中です。

おはようございます!今日も朝から暑いですね。今日8月10日(水曜日)は通常レッスンはお休みですが、イベント「CYOUSEN」が行われます。

9時30分〜「CYOUSEN スライス」でのテーマは「初動」です。打ち出す前の構えがスライスでは大切ですのでそれをお伝えします。

11時20分〜「CYOUSENスマッシュ」のテーマは「2つの打点」です。スマッシュはいつも「踏み込んで」打てるものではありません。「踏み切って打つ」方法をお伝えします。

13時10分〜「CYOUSENドロップ」でのテーマは「回転をかける」です。打つ時にラケットを引いたり止めたりしないでスイングをして打つ方法をお伝えします。

全て70分レッスンです。今からでも空いていますよ。是非お越し下さい!

田中です。

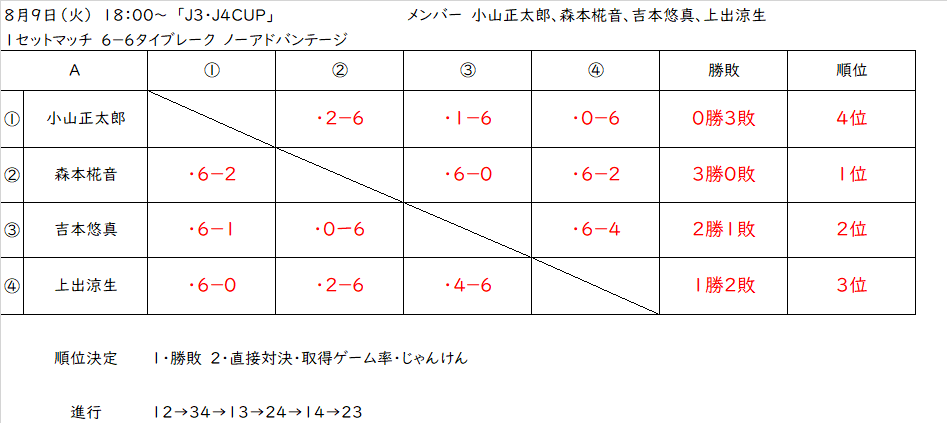

今日はJ3・J4CUPが行われました。

優勝は森本椛音さん、準優勝は吉本悠真くんでした。

田中です。

おはようございます!今日も朝から暑いですね。今日8月9日(火曜日)は通常レッスンはお休みですが、イベント「KAIZEN」が行われます。

9時30分〜「KAIZEN ストローク」でのテーマは「タイミング」です。タイミング良く打つってどこかポイントなのかをお伝えします。

11時20分〜「KAIZEN ボレー」でのテーマは「軸まで引きつける」です。ボレーは前で取るという「前」ってどこなのかをお伝えします。

13時10分〜「KAIZEN サーブ」でのテーマは「トスアップと軸」です。トスが安定しないという方へのアドバイスと、トスアップした後の軸の作り方をお伝えします。

全て70分レッスンです。今からでも空いていますよ。是非お越し下さい!

村田です。

この夏はフォアハンドストロークの悩みを解消しましょう。

2週間の日曜専科で徹底的にフォアハンドストロークを追求致します。

こんにちは京谷です。

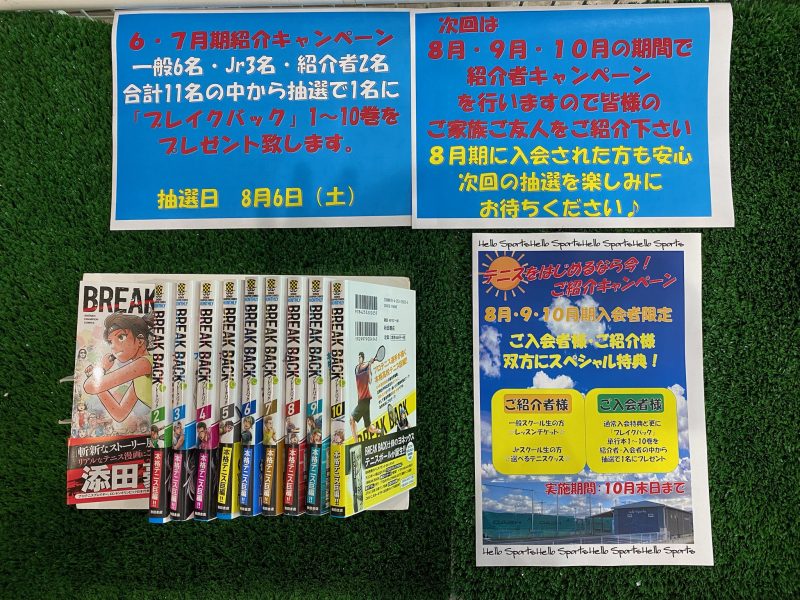

6月期・7月期で開催しておりました「紹介キャンペーン」の抽選を8/6日の土曜日に行います!

当選者にはテニスマンガ「ブレイクバック1~10巻」をドドーンとプレゼント致します!

抽選日が楽しみですね(^_^)/

次回は8月・9月・10月期を対象に紹介キャンペーンを行いますので、8月期以降の入会の方は次回の抽選を楽しみにお待ちください。

皆様のご家族・ご友人をぜひハロースポーツにご紹介下さい♪

一緒にテニスを楽しみましょう!

8月になりましたね。もう十分熱いですが、これからが本番ですよね。仕事柄、暑熱環境下は避けられないので、冬場から暑熱順化は必須で昨年まではエアコンの部屋を出来るだけ避けようしていましたが、今年は使い分けようと少し大人になりました。

毎度、夏場のルーティンとして「何を飲むか」を考えています。例年は「麦茶」と「安いスポーツドリンク」でしたが、今年は「安いスポーツドリンク」を「ちょっといいスポーツドリンク」に変更しました。施設の自販機にもありますが「アミノバリュー」にしました。BCAA含有量を増やした方が回復するかなぁと。

ドリンクを変えたら身体に少し変化が起こるかなぁと実験します。

本日開催されましたチャレンジカップ1STステージ結果です。

優勝:菅家・菅家ペア

準優勝:進藤・藤本ペア

3位リーグ優勝:川合・田中ペア

表彰おめでとうございます。

更に幸運で参加賞抽選のJIBのトートをGETしたのは、、、

澤坂さんでした!おめでとうございます!!